Данное заболевание сопровождается нарушением работы иммунной системы, вследствие чего возникают воспаления мышц, других тканей и органов. Красная волчанка протекает с периодами ремиссии и обострения, при этом развитие болезни сложно прогнозировать; по ходу прогрессирования и появления новых симптомов, заболевание приводит к формированию недостаточности одного или нескольких органов.

Что такое красная волчанка

Это аутоиммунная патология, при которой поражаются почки, сосуды, соединительные ткани и другие органы, системы. Если при нормальном состоянии организм человека вырабатывает антитела, способные атаковать чужеродные организмы, попадающие извне, то при наличии заболевания тело продуцирует большое число антител к клеткам организма и их компонентам. Вследствие этого формируется иммунокомплексный воспалительный процесс, развитие которого приводит к дисфункции разных элементов организма. Системная волчанка поражает внутренние и внешние органы, включая:

- легкие;

- почки;

- кожу;

- сердце;

- суставы;

- нервную систему.

Причины

Этиология системной волчанки до сих пор остается неясной. Врачи предполагают, что причиной развития болезни являются вирусы (РНК, пр.). Кроме того, фактором риска для развития патологии является наследственная предрасположенность к ней. Женщины болеют красной волчанкой примерно в 10 раз чаще мужчин, что объясняется особенностями их гормональной системы (в крови находится высокая концентрация эстрогенов). Причина, по которой у мужчин болезнь проявляется реже – это защитное действие, которое оказывают андрогены (мужские половые гормоны). Увеличить риск СКВ могут:

- бактериальная инфекция;

- прием медикаментов;

- вирусное поражение.

Механизм развития

Нормально функционирующая иммунная система производит вещества для борьбы с антигенами любых инфекций. При системной волчанке антитела целенаправленно уничтожают собственные клетки организма, при этом они вызывают абсолютную дезорганизацию соединительной ткани. Как правило, у больных проявляются фиброидные изменения, но другие клетки подвержены мукоидному набуханию. В пораженных структурных единицах кожи разрушается ядро.

Кроме повреждения клеток кожи в стенках сосудах начинают скапливаться плазматические и лимфоидные частички, гистиоциты, нейтрофилы. Иммунные клетки оседают вокруг разрушенного ядра, что называют феноменом «розетки». Под воздействием агрессивных комплексов из антигенов и антител освобождаются ферменты лизосом, которые стимулируют воспаление и приводят к поражению соединительной ткани. Из продуктов деструкции формируются новые антигены с антителами (аутоантитела). В результате хронического воспаления происходит склерозирование ткани.

Формы заболевания

Зависимо от выраженности симптомов патологии, системное заболевание имеет определенную классификацию. К клиническим разновидностям системной красной волчанки относятся:

- Острая форма. На этом этапе болезнь резко прогрессирует, а общее состояние больного ухудшается, при этом он жалуется на постоянную усталость, высокую температуру (вплоть до 40 градусов), боль, лихорадку и мышечную ломоту. Симптоматика заболевания быстро развивается, и уже за месяц поражает все ткани и органы человека. Прогноз при острой форме СКВ не утешительный: часто продолжительность жизни пациента с таким диагнозом не превышает 2 лет.

- Подострая форма. С момента начала заболевания и до проявления симптомов может пройти более года. Для данной разновидности болезни характерная частая смена периодов обострения и ремиссии. Прогноз благоприятный, а состояние пациента зависит от выбранного врачом лечения.

- Хроническая. Болезнь протекает вяло, признаки имеют слабую выраженность, внутренние органы практически не повреждены, поэтому организм функционирует нормально. Невзирая на легкое течение патологии, вылечить ее на данной стадии фактически нереально. Единственное, что можно сделать – облегчить состояние человека с помощью медикаментов при обострении СКВ.

Следует отличать кожные заболевания, относящиеся к красной волчанке, но не являющиеся системными и не имеющие генерализованного поражения. К таким патологиям относятся:

- дискоидная волчанка (красная сыпь на лице, голове или других частях тела, немного возвышающаяся над кожей);

- лекарственная волчанка (воспаление суставов, сыпь, высокая температура, боли в грудине, связанные с приемом препаратов; после их отмены симптоматика проходит);

- неонатальная волчанка (выражается редко, поражает новорожденных при наличии у матерей заболеваний иммунной системы; болезнь сопровождается аномалиями печени, кожной сыпью, патологиями сердца).

Как проявляется волчанка

К основным признакам, проявляющимся при СКВ, относятся сильная усталость, кожную сыпь, боль в суставах. При прогрессировании патологии актуальными становятся проблемы с работой сердца, нервной системы, почек, легких, сосудов. Клиническая картина недуга в каждом конкретном случае индивидуальна, поскольку зависит от того, какие органы поражены и какая у них степень повреждения.

На коже

Повреждения ткани в начале заболевания проявляются примерно у четверти больных, в 60-70% пациентов с СКВ кожный синдром заметен позже, а у остальных он и вовсе не возникает. Как правило, для локализации поражения характерны открытые для солнца участки тела – лицо (участок в форме бабочки: нос, щеки), плечи, шея. Поражения схожи с эритемой (erythematosus), поскольку они имеют вид красных шелушащихся бляшек. По краям высыпаний находятся расширенные капилляры и области с избытком/недостатком пигмента.

Кроме лица и других подверженных солнечным лучам участкам тела, при системной волчанке поражается волосистая часть головы. Как правило, данное проявление локализируются в височной области, при этом волосы выпадают на ограниченном участке головы (локальная алопеция). У 30-60% больных СКВ заметна повышенная чувствительность к солнечному свету (фотосенсибилизация).

В почках

Очень часто красная волчанка поражает почки: примерно у половины пациентов определяются повреждения почечного аппарата. Частым симптомом этого является наличие белка в моче, цилиндры и эритроциты, как правило, не обнаруживаются в начале болезни. Главными признаками того, что СКВ поразила почки, являются:

- мембранозный нефрит;

- пролиферативный гломерулонефрит.

В суставах

Ревматоидный артрит часто диагностируют при волчанке: в 9 из 10 случаев он недеформирующий и неэрозивный. Чаще болезнь поражает коленные суставы, пальцы рук, запястья. Кроме этого, у больных СКВ иногда развивается остеопороз (снижение костной плотности). Часто пациенты жалуются на боли в мышцах и мышечную слабость. Иммунное воспаление лечится гормональными лекарственными препаратами (кортикостероидами).

На слизистых

Болезнь проявляется на слизистой ротовой полости и носоглотки в виде язв, которые не причиняют болезненных ощущений. Поражение слизистых фиксируется в 1 из 4 случаях. Для этого характерно:

- снижение пигментации, красная кайма губ (хейлит);

- изъязвления полости рта/носа, мелкоточечные кровоизлияния.

На сосудах

Красная волчанка способна поразить все структуры сердца, включая эндокард, перикард и миокард, коронарные сосуды, клапаны. Тем не менее, чаще происходит повреждение наружной оболочки органа. Заболевания, которые могут стать следствием СКВ:

- перикардит (воспаление серозных оболочек сердечной мышцы, проявляется тупыми болями в области груди);

- миокардит (воспаление сердечной мышцы, сопровождающееся нарушением ритма, проведения нервного импульса, острой/хронической недостаточностью органа);

- дисфункция клапанов сердца;

- повреждение коронарных сосудов (может развиваться и в раннем возрасте у больных СКВ);

- поражение внутренней стороны сосудов (при этом растет риск развития атеросклероза);

- повреждение лимфатических сосудов (проявляется тромбозом конечностей и внутренних органов, панникулитом – подкожными болезненными узлами, ливедо ретикулярисом – синими пятнами, образующими рисунок сетки).

На нервной системе

Врачи предполагают, что сбой со стороны ЦНС вызван вследствие поражения сосудов головного мозга и образованием антител к нейронам – клеткам, которые отвечают за питание и защиту органа, а также к иммунным клеткам (лимфоцитам. Ключевые признаки, что болезнь поразила нервные структуры головного мозга – это:

- психозы, паранойя, галлюцинации;

- мигрень, головные боли;

- болезнь Паркинсона, хорея;

- депрессия, раздражительность;

- инсульт мозга;

- полиневриты, мононевриты, менингиты асептического типа;

- энцефалопатия;

- нейропатии, миелопатии, пр.

Симптомы

Системное заболевание имеет обширный список симптомов, при этом для него характерны периоды ремиссий и осложнений. Начало патологии может быть молниеносным либо постепенным. Признаки волчанки зависят от формы болезни, а поскольку она относится к полиорганной категории патологий, то клинические симптомы могут быть разнообразны. Нетяжелые формы СКВ ограничиваются лишь поражением кожи либо суставов, более тяжелые виды болезни сопровождаются и другими проявлениями. К характерным симптомам недуга относятся такие:

- опухшие глаза, суставы нижних конечностей;

- мышечные/суставные боли;

- увеличение лимфоузлов;

- гиперемия;

- повышенная утомляемость, слабость;

- красные, схожие с аллергическими, высыпания на лице;

- беспричинная лихорадка;

- посинение пальцев, кистей, стоп после стресса, контакта с холодом;

- алопеция;

- болезненность при вдохе (говорит о поражении оболочки легких);

- чувствительность к солнечным лучам.

Первые признаки

К ранним симптомам относят температуру, которая колеблется в границах 38039 градусов и может держаться несколько месяцев. После этого у больного появляются другие признаки СКВ, включая:

- артроз мелких/крупных суставов (может самостоятельно проходить, а после вновь проявляться с большей интенсивностью);

- сыпь в форме бабочки на лице, высыпания появляются и на плечах, груди;

- воспаление шейных, подмышечных лимфоузлов;

- при тяжелых поражениях организма страдают внутренние органы – почки, печень, сердце, что выражается в нарушении их работы.

У детей

В раннем возрасте красная волчанка проявляется многочисленными симптомами, поступательно поражая разные органы ребенка. При этом, врачи не могут спрогнозировать, какая система следующей даст сбой. Первичные признаки патологии могут напоминать обычную аллергию либо дерматит; такой патогенезе заболевания вызывает трудности при диагностике. Симптомами СКВ у детей могут быть:

- дистрофия;

- истончение кожи, светочувствительность;

- лихорадка, сопровождающаяся обильным потоотделением, ознобом;

- аллергические высыпания;

- дерматит, как правило, сначала локализирующийся на щеках, переносице (имеет вид бородавчатых высыпаний, пузырьков, отеков, пр.);

- суставные боли;

- ломкость ногтей;

- некрозы на кончиках пальцев, ладонях;

- алопеция, вплоть до полного облысения;

- судороги;

- психические нарушения (нервозность, капризность, пр.);

- стоматит, не поддающийся лечению.

Диагностика

Для установления диагноза врачи используют систему, разработанную американскими ревматологами. Для подтверждения наличия у пациента красной волчанки нужно наличие у больного хотя бы 4 из 11 перечисленных симптомов:

- эритема на лице в форме крыльев бабочки;

- фоточувствительность (пигментация на лице, усиливающаяся при попадании солнечного света или УФ-излучения);

- дискоидная сыпь на коже (ассиметричные бляшки красного цвета, которые шелушатся и трескаются, при этом участки гиперкератоза имеют неровные края);

- симптоматика артрита;

- образование язв на слизистых оболочках рта, носа;

- нарушения в работе ЦНС – психозы, раздражительность, истерики без причины, неврологические патологии, пр.;

- серозные воспаления;

- частые пиелонефриты, появление в моче белка, развитие почечной недостаточности;

- ложноположительная реакция анализа Вассермана, обнаружение титров антигенов и антител в крови;

- сокращение тромбоцитов и лимфоцитов в крови, изменение ее состава;

- беспричинный рост показателей антинуклеарный антител.

Окончательный диагноз специалист ставит лишь в случае наличия четырех или больше признаков из приведенного списка. Когда вердикт находится под вопросом, пациента направляют на узконаправленное детальное обследование. Большую роль при постановке диагноза СКВ врач отводит сбору анамнеза и изучению генетических факторов. Доктор обязательно выясняет, какие заболевания были у пациента в течение последнего года жизни и как их лечили.

Лечение

СКВ – это заболевание хронического типа, при котором невозможно полное излечение больного. Цели терапии заключаются в снижении активности патологического процесса, восстановлении и сохранении функциональных возможностей пораженных системы/органов, профилактике обострений для достижения большей продолжительности жизни пациентов и повышения ее качества жизни. Лечение волчанки подразумевает обязательный прием медикаментов, которые назначает врач каждому больному индивидуально, в зависимости от особенности организма и стадии болезни.

Госпитализируют пациентов в тех случаях, когда у них наблюдают один либо несколько следующих клинических проявлений недуга:

- подозрение на инсульт, инфаркт, тяжелые поражения ЦНС, пневмонию;

- повышение температуры выше 38 градусов на длительное время (лихорадку не получается устранить с помощью жаропонижающих средств);

- угнетение сознания;

- резкое сокращение лейкоцитов в крови;

- быстрое прогрессирование симптоматики заболевания.

При возникновении необходимости пациента направляют к таким специалистам, как кардиолог, нефролог или пульмонолог. Стандартное лечение СКВ включает в себя:

- гормональную терапию (назначают препараты группы глюкокортикоидов, к примеру, Преднизолон, Циклофосфамид, пр.);

- противовоспалительные медикаменты (как правило, Диклофенак в ампулах);

- жаропонижающие средства (на основе Парацетамола или Ибупрофена).

Для снятия жжения, шелушения кожи врач назначает больному кремы и мази на основе гормональных средств. Особое внимание во время терапии красной волчанки уделяют поддержанию иммунитета пациента. Во время ремиссии больному назначают комплексные витамины, иммуностимуляторы, физиотерапевтические манипуляции. Препараты, стимулирующие работу иммунной системы типа Азатиоприна, принимаются исключительно в период затишья болезни, иначе состояние больного может резко ухудшиться.

Острая волчанка

Лечение нужно начинать в больнице как можно раньше. Терапевтический курс должен быть продолжительным и постоянным (без перерывов). В течение активной фазы патологии пациенту дают глюкокортикоиды в больших дозах, начиная с 60 мг Преднизолона и увеличивая на протяжении 3 месяцев еще на 35 мг. Снижают объем препарата медленно, переходя на таблетки. После индивидуально назначается поддерживающая доза лекарства (5-10 мг).

Чтобы предотвратить нарушение минерального обмена, одновременно с гормональной терапией выписывают препараты калия (Панангин, раствор ацетата калия, пр.). После завершения острой фазы болезни проводится комплексное лечение кортикостероидами в уменьшенных либо поддерживающих дозах. Кроме этого, больной принимает аминохинолиновые лекарства (1 таблетка Делагина или Плаквенила).

Хроническая

Чем раньше начато лечение, тем больше у больного шансов избежать необратимых последствий в организме. Терапия хронической патологии обязательно включает прием противовоспалительных средств, препаратов, подавляющих активность иммунитета (иммунодепрессантов) и кортикостероидных гормональных препаратов. Тем не менее, успеха в лечение достигает лишь половина больных. В случае отсутствия положительной динамики проводят терапию стволовыми клетками. Как правило, аутоиммунная агрессия после этого отсутствует.

Чем опасна красная волчанка

У некоторых пациентов с таким диагнозом развиваются тяжелые осложнения – нарушается работа сердца, почек, легких, других органов и систем. Самой опасной формой недуга является системная, которая повреждает даже плаценту во время беременности, вследствие чего приводит к задержке роста плода или его гибели. Аутоантитела способны проникать сквозь плаценту и вызывать неонатальную (врожденную) болезнь у новорожденного. При этом, у малыша появляется кожный синдром, который проходит спустя 2-3 месяца.

Сколько живут с красной волчанкой

Благодаря современным медикаментам больные могут прожить более 20 лет после диагностирования недуга. Процесс развития патологии протекает с разной скоростью: у части людей симптоматика увеличивает интенсивность постепенно, у других – нарастает быстро. Большинство пациентов продолжают вести привычный образ жизни, но при тяжелом течении заболевания трудоспособность утрачивается из-за сильных суставных болей, высокой утомляемость, расстройств ЦНС. Продолжительность и качество жизни при СКВ зависит от выраженности симптомов полиорганной недостаточности.

Видео

Поражение почек при системной красной волчанке и системных васкулитах у детей и подростков А. Н. Цыгин, НЦЗД РАМН Москва

Американская ревматологическая ассоциация. Критерии СКВ (1992) Сыпь в виде «бабочки» Дискоидная эритема Фоточувствительность Стоматит Артриты Серозиты (плеврит, перикардит) Протеинурия > 0. 5 г/сут или эритроцитарные цилиндры Судороги или психоз Гемолитическая анемия, лейкопения

Американская ревматологическая ассоциация. Критерии СКВ (1992) Сыпь в виде «бабочки» Дискоидная эритема Фоточувствительность Стоматит Артриты Серозиты (плеврит, перикардит) Протеинурия > 0. 5 г/сут или эритроцитарные цилиндры Судороги или психоз Гемолитическая анемия, лейкопения

Базовая серологическая диагностика СКВ Антитела к двуспиральной ДНК Антинуклеарный фактор Низкий С 3 Низкий С 4 Дополнительные: Анти-RO, Анти-SA, Анти. Hep-2 и др.

Базовая серологическая диагностика СКВ Антитела к двуспиральной ДНК Антинуклеарный фактор Низкий С 3 Низкий С 4 Дополнительные: Анти-RO, Анти-SA, Анти. Hep-2 и др.

Эпидемиология СКВ у детей Встречаемость F 0. 2 - 0. 4 случая в год на 100, 000 детей

Эпидемиология СКВ у детей Встречаемость F 0. 2 - 0. 4 случая в год на 100, 000 детей

American College of Rheumatology пересмотр критериев классификации СКВ: поражение почек Нефрит u. Персистирующая протеинурия – > 0. 5 г в день или – > 3+ по тест-полоске при отсутствии количественного метода Или u. Клеточные цилиндры – Эритроцитарные, зернистые, канальцевые, гемоглобуновые или смешанные

American College of Rheumatology пересмотр критериев классификации СКВ: поражение почек Нефрит u. Персистирующая протеинурия – > 0. 5 г в день или – > 3+ по тест-полоске при отсутствии количественного метода Или u. Клеточные цилиндры – Эритроцитарные, зернистые, канальцевые, гемоглобуновые или смешанные

Частота симптомов при ювенильном и взрослом дебюте СКВ Почечные симптомы Ювенильное начало Взрослое начало (%) p Протеинурия 63. 6 43. 2 ≤ 0. 01 Гломерулонефрит Клет. цилиндры в моче 62. 5 36 ≤ 0. 001 57. 1 32 ≤ 0. 001 Juvenile-onset systemic lupus erythematosus: different clinical and serological pattern than adult-onset systemic lupus erythematosus I E A Hoffman, B R Lauwerys, F De Keyser, et al. Ann Rheum Dis 2009.

Частота симптомов при ювенильном и взрослом дебюте СКВ Почечные симптомы Ювенильное начало Взрослое начало (%) p Протеинурия 63. 6 43. 2 ≤ 0. 01 Гломерулонефрит Клет. цилиндры в моче 62. 5 36 ≤ 0. 001 57. 1 32 ≤ 0. 001 Juvenile-onset systemic lupus erythematosus: different clinical and serological pattern than adult-onset systemic lupus erythematosus I E A Hoffman, B R Lauwerys, F De Keyser, et al. Ann Rheum Dis 2009.

ISN/RPS классификация волчаночного нефрита (2003) Минимальный мезангиальный ВН Мезангиальный пролиферативный ВН Фокальный ВН Диффузный сегментарный (IV-S) или глобальный (IV-G) ВН. Класс V Мембранозный ВН Класс VI Распространенный склерозирующий ВН Класс III Класс IV

ISN/RPS классификация волчаночного нефрита (2003) Минимальный мезангиальный ВН Мезангиальный пролиферативный ВН Фокальный ВН Диффузный сегментарный (IV-S) или глобальный (IV-G) ВН. Класс V Мембранозный ВН Класс VI Распространенный склерозирующий ВН Класс III Класс IV

Класс I и II Мезангиальные изменения Нормальные гломерулы или увеличение мезангиального матрикса и клеток Депозиты на ИФ и ЭМ Normal glomerulus

Класс I и II Мезангиальные изменения Нормальные гломерулы или увеличение мезангиального матрикса и клеток Депозиты на ИФ и ЭМ Normal glomerulus

Класс III и IV Фокальный или диффузный ГН Эндокапиллярная пролиферация u «проволочные петли» u Суб-эндотелиальные депозиты u Сужение просветов капилляров Экстракапиллярная пролиферация u ‘Полулуния’ «Клинический нефрит»

Класс III и IV Фокальный или диффузный ГН Эндокапиллярная пролиферация u «проволочные петли» u Суб-эндотелиальные депозиты u Сужение просветов капилляров Экстракапиллярная пролиферация u ‘Полулуния’ «Клинический нефрит»

Класс V Мембранозный u «Шипики «(‘spikes’) u. Массивные субэпителиальные депозиты на ЭМ и ИФ Нефрит/нефротический синдром

Класс V Мембранозный u «Шипики «(‘spikes’) u. Массивные субэпителиальные депозиты на ЭМ и ИФ Нефрит/нефротический синдром

Прогноз при IV классе ВН Наихудший прогноз без лечения u 17% пятилетней выживаемости в 1953 -1969 С лечением - лучше u 82% в начале 1990 -х » Flanc RS et al. Treatment for lupus nephritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004

Прогноз при IV классе ВН Наихудший прогноз без лечения u 17% пятилетней выживаемости в 1953 -1969 С лечением - лучше u 82% в начале 1990 -х » Flanc RS et al. Treatment for lupus nephritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004

Почечное поражение увеличивает смертность Почечное повреждение – наиболее важный предиктор смертности при СКВ Danila et al. Rheumatology 2009 Кривые выживаемости: верхняя – без почечного повреждения, нижняя – с почечным повреждением

Почечное поражение увеличивает смертность Почечное повреждение – наиболее важный предиктор смертности при СКВ Danila et al. Rheumatology 2009 Кривые выживаемости: верхняя – без почечного повреждения, нижняя – с почечным повреждением

Цели лечения волчаночного нефрита Индукция ремиссии Поддержание ремиссии FМинимизация побочных эффектовeffects – – – Инфекции Herpes zoster Инфертильность Костномозговая токсичность Хим. цистит Злокачественные заболевания

Цели лечения волчаночного нефрита Индукция ремиссии Поддержание ремиссии FМинимизация побочных эффектовeffects – – – Инфекции Herpes zoster Инфертильность Костномозговая токсичность Хим. цистит Злокачественные заболевания

Препараты для лечения волчаночного нефрита Стероиды Циклофосфамид Азатиоприн ММФ Циклоспорин А Биологические агенты (ритуксимаб)

Препараты для лечения волчаночного нефрита Стероиды Циклофосфамид Азатиоприн ММФ Циклоспорин А Биологические агенты (ритуксимаб)

Cochrane Database Systematic Review - 2004. Лечение люпус-нефрита Высокие и низкие дозы ЦФ Внутривенный и пероральный ЦФ Длительная и короткая терапия ЦФ u. Нет различий в исходах u. Нет различий в побочных эффектах

Cochrane Database Systematic Review - 2004. Лечение люпус-нефрита Высокие и низкие дозы ЦФ Внутривенный и пероральный ЦФ Длительная и короткая терапия ЦФ u. Нет различий в исходах u. Нет различий в побочных эффектах

Cochrane Database Systematic Review - 2004. Лечение волчаночного нефрита. Заключение экспертов: FЦиклофосфамид и стероиды являются лучшим средством для сохранения почечных функций при пролиферативном ВН. FЖелательно минимизировать дозы и длительность лечения без снижения эффективности для предотвращения гонадотоксичности.

Cochrane Database Systematic Review - 2004. Лечение волчаночного нефрита. Заключение экспертов: FЦиклофосфамид и стероиды являются лучшим средством для сохранения почечных функций при пролиферативном ВН. FЖелательно минимизировать дозы и длительность лечения без снижения эффективности для предотвращения гонадотоксичности.

Азатиоприн v. Циклофосфамида как терапия индукции. Dutch Working Party on Systemic Lupus Erythematosus. KI 2006 A. Больные с удвоением креатинина Aza > CYC B. Отсутствие рецидивов CYC > Aza C. Отсутствие неэффективности лечения, рецидива и смерти CYC > Aza

Азатиоприн v. Циклофосфамида как терапия индукции. Dutch Working Party on Systemic Lupus Erythematosus. KI 2006 A. Больные с удвоением креатинина Aza > CYC B. Отсутствие рецидивов CYC > Aza C. Отсутствие неэффективности лечения, рецидива и смерти CYC > Aza

Лечение волчаночного нефрита Contreras et al. NEJM, 2004 Индукция в/в ЦФ Поддерживающее лечение в/в ЦФ v. Aza v. MMF Выживаемость без ХПН ч-з 72 мес u MMF & Aza > Cy. P Выживаемость без рецидивов u MMF > Cy. P Побочные эффекты (частота госпитализаций) u MMF & Aza

Лечение волчаночного нефрита Contreras et al. NEJM, 2004 Индукция в/в ЦФ Поддерживающее лечение в/в ЦФ v. Aza v. MMF Выживаемость без ХПН ч-з 72 мес u MMF & Aza > Cy. P Выживаемость без рецидивов u MMF > Cy. P Побочные эффекты (частота госпитализаций) u MMF & Aza

The 10 -year follow-up data of the Euro. Lupus Nephritis Trial comparing low-dose and high-dose IV cyclophosphamide. Ann Rheum Diseases 2010 Kaplan–Meier analysis probability of (A) An absence of death – no difference (B) End-stage renal disease (ESRD) – no difference. (C) Sustained doubling of serum creatinine (SDSC) – no difference Houssiau F A et al. Ann Rheum Dis 2010; 69: 61 -64 © 2009 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

The 10 -year follow-up data of the Euro. Lupus Nephritis Trial comparing low-dose and high-dose IV cyclophosphamide. Ann Rheum Diseases 2010 Kaplan–Meier analysis probability of (A) An absence of death – no difference (B) End-stage renal disease (ESRD) – no difference. (C) Sustained doubling of serum creatinine (SDSC) – no difference Houssiau F A et al. Ann Rheum Dis 2010; 69: 61 -64 © 2009 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

10 - летнее исследование Nephritis Trial Динамика протеинурии у больных с хорошим и плохим почечным исходом. Houssiau F A et al. Ann Rheum Dis 2010; 69: 61 -64 © 2009 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

10 - летнее исследование Nephritis Trial Динамика протеинурии у больных с хорошим и плохим почечным исходом. Houssiau F A et al. Ann Rheum Dis 2010; 69: 61 -64 © 2009 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism

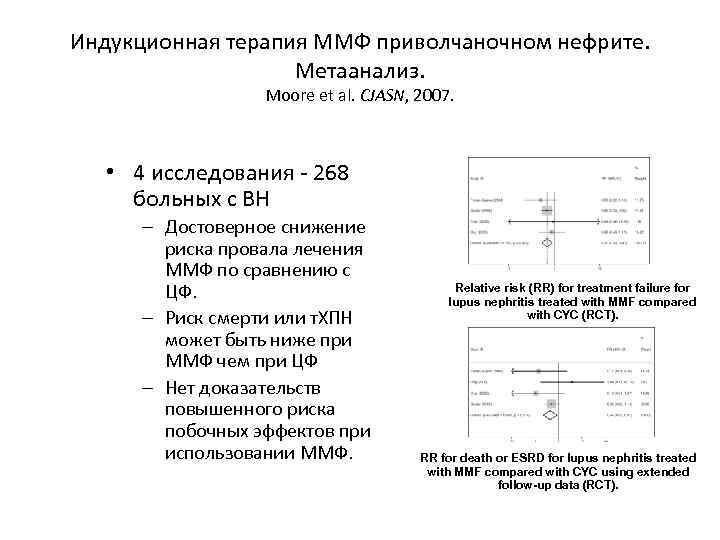

Индукционная терапия ММФ приволчаночном нефрите. Метаанализ. Moore et al. CJASN, 2007. 4 исследования - 268 больных с ВН – Достоверное снижение риска провала лечения ММФ по сравнению с ЦФ. – Риск смерти или т. ХПН может быть ниже при ММФ чем при ЦФ – Нет доказательств повышенного риска побочных эффектов при использовании ММФ. Relative risk (RR) for treatment failure for lupus nephritis treated with MMF compared with CYC (RCT). RR for death or ESRD for lupus nephritis treated with MMF compared with CYC using extended follow-up data (RCT).

Индукционная терапия ММФ приволчаночном нефрите. Метаанализ. Moore et al. CJASN, 2007. 4 исследования - 268 больных с ВН – Достоверное снижение риска провала лечения ММФ по сравнению с ЦФ. – Риск смерти или т. ХПН может быть ниже при ММФ чем при ЦФ – Нет доказательств повышенного риска побочных эффектов при использовании ММФ. Relative risk (RR) for treatment failure for lupus nephritis treated with MMF compared with CYC (RCT). RR for death or ESRD for lupus nephritis treated with MMF compared with CYC using extended follow-up data (RCT).

Исследование индукционной терапии ММФ vs в/в ЦФ Aspreva Lupus Management Study (ALMS) Международный двухфазовый рандомизированный контролитуемый трайл (индукция и поддержка). Нет достоверных различий эффективности – MMF 104/185 (56. 2%) v. IVCYC 98/185 (53. 0%) – У больных высокого риска, не белых, не азиатов ответ лучше на ММФ, чем на в/в ЦФ. Нет достоверных различий в частоте побочных эффектов и инфекций. Appel G B et al. JASN 2009; 20: 1103 -1112

Исследование индукционной терапии ММФ vs в/в ЦФ Aspreva Lupus Management Study (ALMS) Международный двухфазовый рандомизированный контролитуемый трайл (индукция и поддержка). Нет достоверных различий эффективности – MMF 104/185 (56. 2%) v. IVCYC 98/185 (53. 0%) – У больных высокого риска, не белых, не азиатов ответ лучше на ММФ, чем на в/в ЦФ. Нет достоверных различий в частоте побочных эффектов и инфекций. Appel G B et al. JASN 2009; 20: 1103 -1112

ММФ при лечении детей и подростков с СКВ. Kazyra et al. Arch Dis Child 2010 ММФ у 26 детей и подростков F 14 – индукционная и поддерживающая терапия ММФ (A) F 12 – перевод на ММФ с Аза (B) 18/26 больных ВН подтвержден биопсией F Снижение альбуминурии и улучшение почечных функций в обеих группах

ММФ при лечении детей и подростков с СКВ. Kazyra et al. Arch Dis Child 2010 ММФ у 26 детей и подростков F 14 – индукционная и поддерживающая терапия ММФ (A) F 12 – перевод на ММФ с Аза (B) 18/26 больных ВН подтвержден биопсией F Снижение альбуминурии и улучшение почечных функций в обеих группах

Ритуксимаб при системной красной волчанке. Системный обзор 188 случаев. Ramos-Casals et al. Lupus, 2009 188 случаев опубликовано 103/188 с ВН Различные режимы применения Ритуксимаба Общая частота ответа на лечение 91%.

Ритуксимаб при системной красной волчанке. Системный обзор 188 случаев. Ramos-Casals et al. Lupus, 2009 188 случаев опубликовано 103/188 с ВН Различные режимы применения Ритуксимаба Общая частота ответа на лечение 91%.

Анти-B клеточная терапия у 19 больных с рефрактерной ювенильной СКВ. Podolskaya A et al. Arch Dis Child 2008 9 (48%) сниж. СКФ F 54 ml/min/1. 73 m 2, 13 (68%) повышение альб/креат мочи F Среднее - 254 mg/mmol После ритуксимаба Улучшение СКФ F 68 ml/min/1. 73 m 2 (p=0. 07) снижение альб/креат мочи F Чрез 3 и 18 мес (p=0. 002 и 0. 014)

Анти-B клеточная терапия у 19 больных с рефрактерной ювенильной СКВ. Podolskaya A et al. Arch Dis Child 2008 9 (48%) сниж. СКФ F 54 ml/min/1. 73 m 2, 13 (68%) повышение альб/креат мочи F Среднее - 254 mg/mmol После ритуксимаба Улучшение СКФ F 68 ml/min/1. 73 m 2 (p=0. 07) снижение альб/креат мочи F Чрез 3 и 18 мес (p=0. 002 и 0. 014)

Ритуксимаб эффективен при ВН и позволяет снизить дозу стероидов. Ruth Pepper et al. NDT 2009. Больные с III/IV/V l классами ВН. Получали стероиды до развития ВН. 18 больных > 1 года наблюдения 14/18 (78%,) – полная или частичная ремиссия 12/18 (67%) сохранение ответа через 1 год 6 б-ных отмена преднизолона 6 – снижение дозы 6 – на той же дозе (

Ритуксимаб эффективен при ВН и позволяет снизить дозу стероидов. Ruth Pepper et al. NDT 2009. Больные с III/IV/V l классами ВН. Получали стероиды до развития ВН. 18 больных > 1 года наблюдения 14/18 (78%,) – полная или частичная ремиссия 12/18 (67%) сохранение ответа через 1 год 6 б-ных отмена преднизолона 6 – снижение дозы 6 – на той же дозе (

Исследование LUNAR Randomized, placebo-controlled LUpus Nephritis Assessment with Rituximab (LUNAR) trial – Эффективность в отношении нефрита: RTX 57% v. placebo 45. 9% » American Society of Nephrology (ASN) 2009.

Исследование LUNAR Randomized, placebo-controlled LUpus Nephritis Assessment with Rituximab (LUNAR) trial – Эффективность в отношении нефрита: RTX 57% v. placebo 45. 9% » American Society of Nephrology (ASN) 2009.

Ингибиторы АПФ при СКВ Кривая выживаемости Kaplan–Meier развития почечного повреждения и функции и. АПФ. Durán-Barragán S et al. Rheumatology 2008; 47: 1093 -1096

Ингибиторы АПФ при СКВ Кривая выживаемости Kaplan–Meier развития почечного повреждения и функции и. АПФ. Durán-Barragán S et al. Rheumatology 2008; 47: 1093 -1096

Классификация васкулитов Крупные сосуды: Гигантоклеточный васкулит Аортоартериит Takayasu Средние сосуды: Узелковый полиартериит Ассоциированный с вирусом гепатита В FMF Кожный узелковый полиартериит Болезнь Kawasaki Средние и мелкие сосуды: Грануломатоз Wegener Синдром Churg-Strauss Микроскопический полиангиит (полиартериит) Васкулиты при заболеваниях соединительной ткани Синдром Behcet Мелкие сосуды: Пурпура Henoch-Schoenlein Криоглобулинемический васкулит

Классификация васкулитов Крупные сосуды: Гигантоклеточный васкулит Аортоартериит Takayasu Средние сосуды: Узелковый полиартериит Ассоциированный с вирусом гепатита В FMF Кожный узелковый полиартериит Болезнь Kawasaki Средние и мелкие сосуды: Грануломатоз Wegener Синдром Churg-Strauss Микроскопический полиангиит (полиартериит) Васкулиты при заболеваниях соединительной ткани Синдром Behcet Мелкие сосуды: Пурпура Henoch-Schoenlein Криоглобулинемический васкулит

Патогенез васкулитов Васкулиты, ассоциированные с иммунными комплексами Пурпура Henoch-Schoenlein Васкулит при SLE и RA Васкулиты, ассоциированные с орган-специфическими антителами Синдром Goodpusture Болезнь Kawasaki Васкулиты, ассоциированные с ANCA Грануломатоз Wegener Микроскопический полиангиит Синдром Churg-Strauss Узелковый периартериит Лекарственные васкулиты Клеточно-опосредованные Болезнь Takayasu Грануломатоз Wegener

Патогенез васкулитов Васкулиты, ассоциированные с иммунными комплексами Пурпура Henoch-Schoenlein Васкулит при SLE и RA Васкулиты, ассоциированные с орган-специфическими антителами Синдром Goodpusture Болезнь Kawasaki Васкулиты, ассоциированные с ANCA Грануломатоз Wegener Микроскопический полиангиит Синдром Churg-Strauss Узелковый периартериит Лекарственные васкулиты Клеточно-опосредованные Болезнь Takayasu Грануломатоз Wegener

Пурпура Henoch-Schoenlein Анафилактоидная пурпура. Мультисистемный васкулит микрососудов, проявляющийся поражением кожи, суставов, ЖКТ, почек. Наиболее часто встречающийся среди детей васкулит (частота примерно 14 на 100. 000 детей). Пик встречаемости приходится на детей 4 -5 лет, болеют чаще мальчики. Сезонное повышение заболеваемости приходится на зиму и раннюю весну. Васкулит с благоприятным исходом в подавляющем большинстве случаев не требует лечения (?).

Пурпура Henoch-Schoenlein Анафилактоидная пурпура. Мультисистемный васкулит микрососудов, проявляющийся поражением кожи, суставов, ЖКТ, почек. Наиболее часто встречающийся среди детей васкулит (частота примерно 14 на 100. 000 детей). Пик встречаемости приходится на детей 4 -5 лет, болеют чаще мальчики. Сезонное повышение заболеваемости приходится на зиму и раннюю весну. Васкулит с благоприятным исходом в подавляющем большинстве случаев не требует лечения (?).

Механизм развития HSP Отложение Ig. A-содержащих иммунных комплексов в стенках мелких сосудов с развитием лейкоцитокластного васкулита. Отложение C 3 Больше поражаются посткапиллярные венулы Патогенез артралгий не известен Абдоминальный синдром- васкулит мезентериальных сосудов и некрозы кишечной стенки Поражение почек – депозиция Ig. A в мезангиуме. Отложение Ig. G может привести к образованию полулуний

Механизм развития HSP Отложение Ig. A-содержащих иммунных комплексов в стенках мелких сосудов с развитием лейкоцитокластного васкулита. Отложение C 3 Больше поражаются посткапиллярные венулы Патогенез артралгий не известен Абдоминальный синдром- васкулит мезентериальных сосудов и некрозы кишечной стенки Поражение почек – депозиция Ig. A в мезангиуме. Отложение Ig. G может привести к образованию полулуний

HSP – клиническая картина У всех пациентов отмечаются симметричные высыпания на разгибательных поверхностях. В 1/3 случаев проявления преимущественно локализуются между коленным суставом и лодыжкой. Абдоминальный синдром наблюдается в 75% случаев (от легкой колики до инвагинации и перфорации). Вовлечение ЦНС – от головной боли до комы. У мужчин может появляться припухлость яичек. Поражение легких – в виде легочных кровотечений.

HSP – клиническая картина У всех пациентов отмечаются симметричные высыпания на разгибательных поверхностях. В 1/3 случаев проявления преимущественно локализуются между коленным суставом и лодыжкой. Абдоминальный синдром наблюдается в 75% случаев (от легкой колики до инвагинации и перфорации). Вовлечение ЦНС – от головной боли до комы. У мужчин может появляться припухлость яичек. Поражение легких – в виде легочных кровотечений.

HSP – длительность сохранения симптомов У ⅓ пациентов симптомы сохраняются менее 14 дней. У ⅓ - в течение 2 – 4 недель. У ⅓ - более 4 недель. Рецидивы возникают примерно в 1/3 случаев в течение 4 месяцев. Рецидивы возникают чаще у пациентов с поражением почек.

HSP – длительность сохранения симптомов У ⅓ пациентов симптомы сохраняются менее 14 дней. У ⅓ - в течение 2 – 4 недель. У ⅓ - более 4 недель. Рецидивы возникают примерно в 1/3 случаев в течение 4 месяцев. Рецидивы возникают чаще у пациентов с поражением почек.

HSP – нефрит Частота при HSP варьирует (20 -61%). Поражение почек может произойти через 2 месяца или позже от начала заболевания. Поражение почек может проявляться: a) b) c) d) Изолированной гематурией Протеинурией с гематурией Острым нефритическим синдромом Смешанным нефритически-нефротическим синдромом e) Нефротическим синдромом f) Острой почечной недостаточностью

HSP – нефрит Частота при HSP варьирует (20 -61%). Поражение почек может произойти через 2 месяца или позже от начала заболевания. Поражение почек может проявляться: a) b) c) d) Изолированной гематурией Протеинурией с гематурией Острым нефритическим синдромом Смешанным нефритически-нефротическим синдромом e) Нефротическим синдромом f) Острой почечной недостаточностью

HSP нефрит - патология ISKDC Гистологическая классификация I Минимальные изменения II Мезангиальная пролиферация IIIa Фокальная пролиферация или склероз, менее 50% полулуний IIIb Диффузная пролиферация или склероз, менее 50% полулуний IVa Фокальная мезангиальная пролиферация или склероз, 50 -75% полулуний IVb Диффузная мезангиальная пролиферация или склероз, 50 -75% полулуний Va Фокальная мезангиальная пролиферация или склероз, более 75% полулуний Vb Диффузная мезангиальная пролиферация или склероз, более 75% полулуний VI Мембранопролиферативно-подобные изменения

HSP нефрит - патология ISKDC Гистологическая классификация I Минимальные изменения II Мезангиальная пролиферация IIIa Фокальная пролиферация или склероз, менее 50% полулуний IIIb Диффузная пролиферация или склероз, менее 50% полулуний IVa Фокальная мезангиальная пролиферация или склероз, 50 -75% полулуний IVb Диффузная мезангиальная пролиферация или склероз, 50 -75% полулуний Va Фокальная мезангиальная пролиферация или склероз, более 75% полулуний Vb Диффузная мезангиальная пролиферация или склероз, более 75% полулуний VI Мембранопролиферативно-подобные изменения

HSP - лечение Большинство случаев HSP лёгкой степени тяжести и подлежат симптоматическому лечению. Тяжёлые симптомы со стороны ЖКТ (особенно боль в животе, кровотечения из ЖКТ), поражение яичек и лёгочные кровотечения лечатся кортикостероидами. Преднизон не предотвращает поражения почек

HSP - лечение Большинство случаев HSP лёгкой степени тяжести и подлежат симптоматическому лечению. Тяжёлые симптомы со стороны ЖКТ (особенно боль в животе, кровотечения из ЖКТ), поражение яичек и лёгочные кровотечения лечатся кортикостероидами. Преднизон не предотвращает поражения почек

HSP- поддерживающая терапия Антитромбоцитарные препараты – дипиридамол 4 -5 мг/кг Гепарин (?) 200 ед/кг п/к или в/в Нестероидные противовоспалительные препараты Антибиотики только при наличии инфекции

HSP- поддерживающая терапия Антитромбоцитарные препараты – дипиридамол 4 -5 мг/кг Гепарин (?) 200 ед/кг п/к или в/в Нестероидные противовоспалительные препараты Антибиотики только при наличии инфекции

HSP нефрит – лечение Рандомизированных исследований относительно применения иммуносупрессоров нет. Неконтролированные исследования показывают улучшение на фоне лечения преднизолоном и азатиоприном, циклофосфамидом, хлорамбуцилом, антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами. Нефрит с полулуниями требует более агрессивного лечения: метилпреднизолон внутривенно, переливание плазмы и/или циклофосфамид. Среднетяжелый нефрит с полулуниями,

HSP нефрит – лечение Рандомизированных исследований относительно применения иммуносупрессоров нет. Неконтролированные исследования показывают улучшение на фоне лечения преднизолоном и азатиоприном, циклофосфамидом, хлорамбуцилом, антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами. Нефрит с полулуниями требует более агрессивного лечения: метилпреднизолон внутривенно, переливание плазмы и/или циклофосфамид. Среднетяжелый нефрит с полулуниями,

Лечение HSP-нефрита При изолированной гематурии лечение не проводится При нефротическом/нефритическом синдроме: В/в Метилпреднизолон 20 мг/кг (3 -6 инфузий) В/в Циклофосфамид 1 г/м 2 каждый месяц (6 месяцев) Преднизолон внутрь 1 -2 мг/кг через день Прогноз определяется количеством полулуний в биоптате

Лечение HSP-нефрита При изолированной гематурии лечение не проводится При нефротическом/нефритическом синдроме: В/в Метилпреднизолон 20 мг/кг (3 -6 инфузий) В/в Циклофосфамид 1 г/м 2 каждый месяц (6 месяцев) Преднизолон внутрь 1 -2 мг/кг через день Прогноз определяется количеством полулуний в биоптате

Болезнь Kawasaki Слизисто-кожно-лимфатический васкулит Частота варьирует (США до 4300 случаев в год) Одна из основных причин приобретенных болезней сердца у детей Чаще – у детей до 5 лет (в среднем – 2 года), чаще у мальчиков Этиология не известнаю Патогенез – участие антиэндотелиальных антител

Болезнь Kawasaki Слизисто-кожно-лимфатический васкулит Частота варьирует (США до 4300 случаев в год) Одна из основных причин приобретенных болезней сердца у детей Чаще – у детей до 5 лет (в среднем – 2 года), чаще у мальчиков Этиология не известнаю Патогенез – участие антиэндотелиальных антител

Болезнь Kawasaki-симптомы Лихорадка от 5 дней до 3 -4 недель Увеличение шейных лимфатических узлов Кожные высыпания на туловище и животе Конъюнктивит Отечный, малиновый язык Сухие, красные, потрескавшиеся губы Красные отечные ладони и подошвы Шелушение кожи около ногтей, на ладонях и стопах Тромбоцитоз (>450. 000), лейкоцитоз Аневризмы коронарных артерий (у 20%)

Болезнь Kawasaki-симптомы Лихорадка от 5 дней до 3 -4 недель Увеличение шейных лимфатических узлов Кожные высыпания на туловище и животе Конъюнктивит Отечный, малиновый язык Сухие, красные, потрескавшиеся губы Красные отечные ладони и подошвы Шелушение кожи около ногтей, на ладонях и стопах Тромбоцитоз (>450. 000), лейкоцитоз Аневризмы коронарных артерий (у 20%)

Кардиоваскулярный проявления ЭКГ – Аритмия – Измененный QT – Расширение PR и/или QT – Снижение вольтажа – Изменения ST-T Кардиомегалия

Кардиоваскулярный проявления ЭКГ – Аритмия – Измененный QT – Расширение PR и/или QT – Снижение вольтажа – Изменения ST-T Кардиомегалия

Болезнь Kawasaki - лечение Внутривенное введение Ig. G 400 мг/кг Аспирин При неэффективности – кортикостероиды Прогноз – 80% - полное выздоровление. Аневризмы коронарных артерий могкт сохраняться до нескольких месяцев

Болезнь Kawasaki - лечение Внутривенное введение Ig. G 400 мг/кг Аспирин При неэффективности – кортикостероиды Прогноз – 80% - полное выздоровление. Аневризмы коронарных артерий могкт сохраняться до нескольких месяцев

ANCA ассоциированные васкулиты Лечение WG u. Стероиды u. Циклофосфамид u. Плазмаферез u. Азатиоприн u. Метотрексат u. Ко-тримоксазол MPA u. Проспективные исследования отсутствуют u. Стероиды u. Азатиоприн u. Циклофосфамид

ANCA ассоциированные васкулиты Лечение WG u. Стероиды u. Циклофосфамид u. Плазмаферез u. Азатиоприн u. Метотрексат u. Ко-тримоксазол MPA u. Проспективные исследования отсутствуют u. Стероиды u. Азатиоприн u. Циклофосфамид

Грануломатоз Wegener Некротизирующий грануломатозный васкулит верхних и нижних дыхательных путей Малоиммунный гломерулонефрит Некротизирующий васкулит мелких и средних сосудов

Грануломатоз Wegener Некротизирующий грануломатозный васкулит верхних и нижних дыхательных путей Малоиммунный гломерулонефрит Некротизирующий васкулит мелких и средних сосудов

Грануломатоз Wegener Чаще встречается у взрослых (средний возраст- 40 лет, М=Ж) Повышение c. ANCA- антинейтрофильных антител к протеиназе 3 Активация процессов апоптоза Возможна связь с инфекциями и факторами окружающей среды

Грануломатоз Wegener Чаще встречается у взрослых (средний возраст- 40 лет, М=Ж) Повышение c. ANCA- антинейтрофильных антител к протеиназе 3 Активация процессов апоптоза Возможна связь с инфекциями и факторами окружающей среды

Грануломатоз Wegener- диагностика Язвы полости рта или кровянисто-гнойные выделения из носа, синусит Наличие полостей или нодулярных и инфильтративных изменений в легких Микрогематурия >5 эритроцитов в поле зрения и эритроцитарных цилиндров Гистологические признаки грануломатозного воспаления сосудистой стенки либо периваскулярной и экстраваскулярной зоны Для диагноза достаточно 2 из 4 признаков в сочетании с явлениями васкулита

Грануломатоз Wegener- диагностика Язвы полости рта или кровянисто-гнойные выделения из носа, синусит Наличие полостей или нодулярных и инфильтративных изменений в легких Микрогематурия >5 эритроцитов в поле зрения и эритроцитарных цилиндров Гистологические признаки грануломатозного воспаления сосудистой стенки либо периваскулярной и экстраваскулярной зоны Для диагноза достаточно 2 из 4 признаков в сочетании с явлениями васкулита

Грануломатоз Wegener-диагностика Поражение почек (80 -90%) – быстропрогрессирующий ГН с некрозом и полулуниями, с негативной иммунофлуоресценцией. Протеинурия и гематурия небольшие. ТХПН- 11 -32% Изменения глаз (28 -58%): конъюнктивит, кератит, склерит, увеит, экзофтальм Поражение нервной системы (10%)- васкулит ЦНС, менингит Артралгии, поражения ЖКТ-редки Повышение c. ANCA –у 90%, ускорение СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитоз, повышение C-RP

Грануломатоз Wegener-диагностика Поражение почек (80 -90%) – быстропрогрессирующий ГН с некрозом и полулуниями, с негативной иммунофлуоресценцией. Протеинурия и гематурия небольшие. ТХПН- 11 -32% Изменения глаз (28 -58%): конъюнктивит, кератит, склерит, увеит, экзофтальм Поражение нервной системы (10%)- васкулит ЦНС, менингит Артралгии, поражения ЖКТ-редки Повышение c. ANCA –у 90%, ускорение СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитоз, повышение C-RP

Современный подход к идукции ремиссии при ANCA-ассоциированных васкулитах. Harper. Current Opinion in Rheumatology. 2010. Тяжесть болезни Определение European Vasculitis Study Group Локализованн ый Поражение верхних и/или MTX и нижних дыхательных путей без стероиды системного или конституционального вовлечения Ранний системный Любые проявления без угрозы для функции органов и жизни MTX или CYC и стероиды Генерализован ный Почечная и другая органная угроза; Creat 500 стероиды + μmol/L плазмаферез Терапия индукции © 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

Современный подход к идукции ремиссии при ANCA-ассоциированных васкулитах. Harper. Current Opinion in Rheumatology. 2010. Тяжесть болезни Определение European Vasculitis Study Group Локализованн ый Поражение верхних и/или MTX и нижних дыхательных путей без стероиды системного или конституционального вовлечения Ранний системный Любые проявления без угрозы для функции органов и жизни MTX или CYC и стероиды Генерализован ный Почечная и другая органная угроза; Creat 500 стероиды + μmol/L плазмаферез Терапия индукции © 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

Микроскопический полиангиит Системный некротизирующий васкулит мелких сосудов с фокально-сегментарным гломерулонефритом без гранулом Присутствие p. ANCA- анти-MPO Средний возраст-50 лет, М>Ж Клиника- миалгии, артриты, кожная пурпура, боли в животе, лихорадка, кровоточивость, нейропатия, поражения глаз и ЛОР-органов, легких БПГН с полулуниями и некрозами, но без гранулом

Микроскопический полиангиит Системный некротизирующий васкулит мелких сосудов с фокально-сегментарным гломерулонефритом без гранулом Присутствие p. ANCA- анти-MPO Средний возраст-50 лет, М>Ж Клиника- миалгии, артриты, кожная пурпура, боли в животе, лихорадка, кровоточивость, нейропатия, поражения глаз и ЛОР-органов, легких БПГН с полулуниями и некрозами, но без гранулом

Микроскопический полиангиит-лечение Кортикостероиды до 12 месяцев: начиная с МП 20 мг/кг в/в (3 дня) с переходом на прием внутрь 1 мг/кг с последующим снижением Циклофосфамид в/в или внутрь Азатиоприн иили метотрексат для поддержания ремиссии

Микроскопический полиангиит-лечение Кортикостероиды до 12 месяцев: начиная с МП 20 мг/кг в/в (3 дня) с переходом на прием внутрь 1 мг/кг с последующим снижением Циклофосфамид в/в или внутрь Азатиоприн иили метотрексат для поддержания ремиссии

Сравнение Ритуксимаба и Циклофосфамида при ANCAассоциированном почечном васкулите European Vasculitis Study Group. NEJM 2010 Мнргоцентровое, открытое, рандомизированное исследование. Поддержание ремиссии – Нет различий – RTX 25 (76%) v. ЦФ 9 (82%) Серьезные побочные эффекты – Нет различий – RTX - 14 (42%) v. ЦФ- 4 (36%) Смертность RTX 6 (18%) v. control 2 (18%)

Сравнение Ритуксимаба и Циклофосфамида при ANCAассоциированном почечном васкулите European Vasculitis Study Group. NEJM 2010 Мнргоцентровое, открытое, рандомизированное исследование. Поддержание ремиссии – Нет различий – RTX 25 (76%) v. ЦФ 9 (82%) Серьезные побочные эффекты – Нет различий – RTX - 14 (42%) v. ЦФ- 4 (36%) Смертность RTX 6 (18%) v. control 2 (18%)

Ритуксимаб в сравнении с ЦФ при ANCA-ассоциированных васкулитах. RAVE−ITN Research Group. NEJM 2010 Многоцентровое двойное слепое рандомизированное исследование RTX не уступал по: – Числу ремиссий без преднизолона ч-з 6 мес. – Включая рецидивирующие формы: RTX 34/51 (67%) v. CYC 21/50 (42%) (P=0. 01) – RTX столь же эффективен как и ЦФ при: Болезни почек Геморрагическом альвеолите Не было различий в частоте побочных эффектов

Ритуксимаб в сравнении с ЦФ при ANCA-ассоциированных васкулитах. RAVE−ITN Research Group. NEJM 2010 Многоцентровое двойное слепое рандомизированное исследование RTX не уступал по: – Числу ремиссий без преднизолона ч-з 6 мес. – Включая рецидивирующие формы: RTX 34/51 (67%) v. CYC 21/50 (42%) (P=0. 01) – RTX столь же эффективен как и ЦФ при: Болезни почек Геморрагическом альвеолите Не было различий в частоте побочных эффектов

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa) Некротизирующий васкулит с аневризматическими узелками по ходу мышечных артерий среднего калибра Более характерен для детей, чем WG или микроскопический полиангиит

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa) Некротизирующий васкулит с аневризматическими узелками по ходу мышечных артерий среднего калибра Более характерен для детей, чем WG или микроскопический полиангиит

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa)клиника Лихорадка Слабость Кожные высыпания Миалгии Потеря веса Боли в животе Артропатии Поражение почек, Гипертония

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa)клиника Лихорадка Слабость Кожные высыпания Миалгии Потеря веса Боли в животе Артропатии Поражение почек, Гипертония

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa)диагностика Полиморфонуклеарный лейкоцитоз Ускорение СОЭ Тромбоцитоз Повышение C-RP Присутствие c. ANCA и p. ANCA Часто – HBs. Ag+ Наличие аневризм сосудов на ангиографии почек или печени Гломерулонефрит

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa)диагностика Полиморфонуклеарный лейкоцитоз Ускорение СОЭ Тромбоцитоз Повышение C-RP Присутствие c. ANCA и p. ANCA Часто – HBs. Ag+ Наличие аневризм сосудов на ангиографии почек или печени Гломерулонефрит

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa)лечение Циклофосфамид в/в или внутрь Кортикостероиды в/в или внутрь Антитромбоцитарная терапия Плазмаферез В/в иммуноглобулин G Симптоматическое лечение

Узелковый полиартериит (Polyarteriitus nodosa)лечение Циклофосфамид в/в или внутрь Кортикостероиды в/в или внутрь Антитромбоцитарная терапия Плазмаферез В/в иммуноглобулин G Симптоматическое лечение

Синдром Churg-Strauss- аллергический грануломатоз с ангиитом 1. 2. 3. 4. 5. 6. Астма с длительным предшествующим течением Эозинофилия свыше 10% Моно- и полинейропатия Рентгенологические признаки легочных инфильтратов Патология Гайморовых пазух Экстраваскулятная эозинофилия по данным биопсии Для диагноза достаточно 4 из 6 признаков

Синдром Churg-Strauss- аллергический грануломатоз с ангиитом 1. 2. 3. 4. 5. 6. Астма с длительным предшествующим течением Эозинофилия свыше 10% Моно- и полинейропатия Рентгенологические признаки легочных инфильтратов Патология Гайморовых пазух Экстраваскулятная эозинофилия по данным биопсии Для диагноза достаточно 4 из 6 признаков

Синдром Churg-Strauss Средний возраст 38 -49 лет, М=Ж У 2/3 – кожные проявления У 60% - моно- и полиневриты p. ANCA к MPO – у 50 -70% больных Поражение почек – у 50% больных, не носит тяжелого характера, БПГН реже, признаки почечного васкулита, эозинофильная инфильтрация интерстиция. Терапия- кортикостероиды с хорошим эффектом, цитостатики требуются редко

Синдром Churg-Strauss Средний возраст 38 -49 лет, М=Ж У 2/3 – кожные проявления У 60% - моно- и полиневриты p. ANCA к MPO – у 50 -70% больных Поражение почек – у 50% больных, не носит тяжелого характера, БПГН реже, признаки почечного васкулита, эозинофильная инфильтрация интерстиция. Терапия- кортикостероиды с хорошим эффектом, цитостатики требуются редко

4896 0

Поражение почек

Механизм развития волчаночного нефрита отражает патогенез СКВ в целом. Это классическое иммунокомплексное заболевание, для которого характерна неконтролируемая продукция антител, образующих иммунные комплексы, обусловливающие поражение почек.

Изучение патогенеза нефрита в эксперименте наглядно показало патогенетическую обусловленность различных типов поражения почек в зависимости от характера иммунного ответа. Так, у гибрида новозеландских мышей B/W развивается прогрессирующий иммунокомплексный гломерулонефрит, как правило, со смертельным исходом. Подобный злокачественный нефрит, рано приводящий к смерти развивается у мышей линии MRL/MPlpr/lpr (близкой к MRL/I).

В то же время у другой линии мышей — MRL/n, отличающейся по единственному генетическому локусу от указанных животных, развивается умеренное поражение почек, не влияющее на продолжительность жизни животных. У мышей линии BXSB развиваются тяжелый нефрит и аутоиммунная гемолитическая анемия. Гистопатологические изменения в почках при аутоиммунном нефрите у мышей аналогичны таковым при люпус-нефрите у людей, хотя имеются некоторые особенности.

Так, у мышей линии NZB гистологические проявления в почках ограничиваются мембранозным типом нефрита, а у других линий мышей развивается в основном диффузный пролиферативный нефрит. Моделью, почти абсолютно близкой к человеческой, является нефрит у гибридов NZB/NZW f|, что дало возможность детально изучить гистологические изменения и выделить морфологические типы нефрита, доказать его иммунокомплексную природу, выделив из гломерул иммунные комплексы, содержащие ДНК, антиДНК, IgG, C3 и другие компоненты иммунного ответа.

Морфологические изменения в почках при СКВ встречаются значительно чаще, чем клинические проявления нефрита. Иммунофлюоресцентное исследование биоптата или патологоанатомического материала почки практически у всех больных позволяет выявить депозиты иммуноглобулинов или фракций комплемента в базальной мембране гломерул . Гистологические изменения в биоптате находят более чем у половины больных СКВ без клинических признаков нефрита.

Морфология волчаночного нефрита отличается полиморфизмом. Помимо гистологических изменений, свойственных гломерулонефриту вообще (пролиферация мезангиальных и эпителиальных клеток, расширение мезангиума, изменения базальных мембран капилляров и др.), отмечают и изменения, достаточно специфичные именно для СКВ, — фибриноидный некроз капиллярных петель, кариопикноз и кариорексис, гематоксилиновые тельца, гиалиновые тромбы, «проволочные петли» (рис. 4.14 и 4.15). В биоптатах почек эти признаки встречаются с различной частотой, при этом картина варьирует . Выраженность и распространенность изменений в интерстиции, канальцах, сосудах четко коррелируют с тяжестью поражения гломерул. Изолированные тубулоинтерстициальные изменения казуистически редки.

Рис. 4.14. Биоптат почки больной системной красной волчанкой острого течения. Диффузный гломерулонефрит. Фибриноидный некроз петель с признаками ядерной патологии, начало образований полулуний. Лимфоидный инфильтрат в окружности клубочка. Ув.Х200.

Рис. 4.15. Отложение IgG в капиллярных петлях клубочка почки (та же больная).

С 1982 г. за рубежом используется в основном классификация волчаночного нефрита, предложенная ВОЗ, с небольшими модификациями каждого из исследователей . Эта классификация включает б классов: I — отсутствие изменений в биоптате; II — мезангиальный нефрит; III — очаговый пролиферативный гломерулонефрит; IV — диффузный пролиферативный гломерулонефрит; V — мембранозный гломерулонефрит; VI — склерозирующий гломерулонефрит.

В основе отечественной классификации волчаночного нефрита [Серов В. В. и др., 1980] лежат характер морфологических изменений и распространенность процесса. Выделяют следующие типы гломерулонефрита:

1) очаговый волчаночный пролиферативный;

2) диффузный волчаночный пролиферативный;

3) мембранозный;

4) мезангиомембранозный;

5) мезангиопролиферативный;

6) мезангиокапиллярный;

7) фибропластический.

Имеются определенные параллели между этими двумя классификациями: II класс ВОЗ близок мезангиомембранозному гломерулонефриту по классификации В. В. Серова и соавт., III класс включает в себя лишь часть случаев, описываемых В. В. Серовым и соавт. под названием «очаговый пролиферативный гломерулонефрит», так как «очаговость» и «диффузность» по классификации ВОЗ определяются степенью распространенности всех гистологических изменений, а по классификации В. В. Серова — степенью распространенности лишь специфических волчаночных признаков.

Соответственно класс IV включает в себя не только «диффузный пролиферативный волчаночный нефрит» В. В. Серова и соавт., но и часть случаев «очагового пролиферативного волчаночного нефрита», а также случаи мезангиопролиферативного, мезангиокапиллярного и, очевидно, фибропластического нефрита. Наконец, V класс ВОЗ полностью соответствует мембранозному нефриту в классификации В. В. Серова и соавт. Данные о частоте различных морфологических типов волчаночного нефрита представлены в табл. 4.3.

При иммуногистохимическом исследовании в клубочках чаще выявляются IgG, C3, фибрин; несколько реже — IgM и IgA, отдельно или в сочетании.

При электронномикроскопическом исследовании находят субэндотелиальные, иногда одновременно субэпителиальные и/или интрамембранозные, мезангиальные отложения иммунных комплексов.

Таблица 4.3. Частота различных морфологических типов гломерулонефрита при системной красной волчанке по данным биоптата почек (собственные наблюдения и данные литературы)

|

Тип гломеруло нефрита по В. В.Серову и соавт., 1980 |

Класс |

им. И.М.Се ченова; |

Институт ревматоло АМН СССР, |

Leaker B. et al., 1986; |

Appel G. В. et al., 1987; |

|

|

|

124 биопсии |

54 биопсии |

135 биопсий |

56 биопсий |

|

Мезангиомембра |

| ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Очаговый волча | |||||

|

ночный проли |

|

|

|

|

|

|

феративный |

|

|

|

|

|

|

Диффузный волча |

|

|

|||

|

ночный пролй |

|

|

|

(слабо вы |

|

|

феративный |

|

|

|

раженный) |

|

|

|

|

|

| ||

|

|

|

|

|

(тяжелый) |

|

|

Мезангиопролифе |

| ||||

|

ративный |

|

|

|

|

|

|

Мезангиокапилляр |

|

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

Фибропластиче |

|

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

Мембранозный |

Депозиты являются маркером волчаночного нефрита и определяют тяжесть гистологических изменений . При СКВ эти отложения нередко имеют характерную зернистую структуру и выглядят как отпечатки пальцев. Именно такого вида депозиты, расположенные в мезангиуме или субэндотелиально, характерны для волчаночного нефрита.

Патогномоничным признаком нефрита волчаночной природы являются внутриэндотелиальные вирусоподобные включения в капиллярах клубочка, напоминающие миксовирусы.

Помимо изменений клубочков, в половине случаев выражены тубулоинтерстициальные изменения — гиалиново-капельная и вакуольная дистрофия эпителия канальцев, субатрофия и атрофия эпителия, мононуклеарные инфильтраты в интерстиции, нейтрофилы и эозинофилы, очаги склероза, часто с отложением иммунных комплексов и комплемента в интерстиции и на тубулярной базальной мембране.

Повторные исследования биоптата в динамике показывают, что выделенные морфологические типы гломерулонефрита не какая-то постоянная клинико--патологическая сущность, а различные стадии динамического процесса. Известны случаи, когда по биоптату невозможно четко определить морфологический тип согласно классификации ВОЗ, что возможно объясняется проведением биопсии в момент перехода одной формы в другую .

Определение морфологического типа гломерулонефрита весьма полезно при выборе схемы терапии. Для оценки прогноза по данным биопсии почки используют индекс хронизации, который включает такие признаки, как гломерулосклероз, фиброзные полулуния, атрофию канальцев и интерстициальный фиброз .

Индекс хронизации дает возможность предсказать сроки развития почечной недостаточности. Так, при наличии хотя бы одного из этих признаков вероятность развития почечной недостаточности к 5-му году составляет 25%, к 10му у 40%, в то время как при отсутствии подобных изменений риск возникновения почечной недостаточности к 5-му году болезни равен нулю, а к 10му — примерно 10% .

Поражение почек - одно из первых или даже единственное проявление заболевания. СКВ - аутоиммунное диффузное заболевание соединительной ткани. Заболевают чаще женщины молодого возраста, нередко после инсоляции, беременности, вакцинации. Прогноз определяется поражением почек, которое отмечается у 50-70% больных.

Причины развития СКВ - нарушения клеточного и гуморального иммунитета, образование аутоантител к компонентам клеточных ядер и иммунных комплексов.

Определенное значение имеют вирусная инфекция и генетические факторы.

Симптомы

Клиническая картина волчаночного нефрита чрезвычайно разнообразна - от персистирующей минимальной протеинурии, не отражающейся на самочувствии больных и не влияющей на прогноз заболевания, до тяжелейшего быстропрогрессирующего нефрита с отеками, анасаркой, почечной недостаточностью и артериальной гипертонией. Поражение почек развивается чаще при остром и подостром течении болезни.

В зависимости от тяжести клинической картины, течения, прогноза выделяют три варианта волчаночного нефрита:

Быстропрогрессирующий (подострый) волчаночный нефрит протекает с нефротическим синдромом, гипертонией, иногда злокачественной, ранним развитием (в первые месяцы) почечной недостаточности;

Характеризуется бурным прогрессирующим течением и при отсутствии активной комплексной терапии приводит больных к смерти в течение 6-12 месяцев. Составляет 20% всех случаев волчаночного нефрита, может сопровождаться кардитом, цереброваскулитом;

Активный волчаночный васкулит протекает с выраженной протеинурией (у половины больных - с нефротическим синдромом), эритроцитурией, лейкоцитурией, часто с гипертонией.

Особенностью волчаночного нефротического синдрома является редкость очень высокой протеинурии и гиперальфаглобулине-мии, умеренное повышение содержания холестерина в сыворотке крови. СКВ является причиной 5-10% случаев нефротического синдрома. Выраженная эритроцитурия обычно сочетается со значительной протеинурией, но может быть и изолированный гематурический волчаночный нефрит. Лейкоцитурия может быть следствием как активного воспалительного процесса в почках (высокая лимфоцитурия), так и результатом нередко присоединения инфекции мочевых путей с преобладанием нейтрофилов в мочевом осадке. При своевременном и активном лечении прогноз благоприятен, при недостаточно активном лечении развивается почечная недостаточность, но в более поздние сроки, чем при первом варианте течения. Наиболее неблагоприятный прогностический признак - гипертония и почечная недостаточность;

субклиническая протеинурия. Содержание белка в моче до 0,3 г/л в сочетании с небольшой лейкоцитурией и эритроцитурией при нормальном артериальном давлении и не сниженной функции почек. При таком варианте течения СКВ ведущими являются суставной синдром, серозиты, пневмониты, миокардиты. Поражение почек обычно не прогрессирует. Прогноз определяется выраженностью внепочечных поражений.

Диагноз не представляет трудностей, если поражение почек возникает на фоне других характерных для волчанки признаков.

Диагностически важными являются следующие признаки СКВ:

Общие сиптомы - лихорадка (обычно без ознобов), похудание;

Поражение суставов - мигрирующие полиартралгии, поражение мелких суставов кистей, реже крупных суставов, деформации развиваются редко;

Поражение кожи, в основе которого лежат периферические васкулиты: эритема лица и ладоней, пигментации, хейлит (васкулиты вокруг красной каймы губ), синдром Рейно, волчаночная эритема лица с преимущественной локализацией на скулах, переносице и крыльях носа («бабочка»), дискоидные высыпания с атрофией кожи и рубцеванием;

Полисерозиты - плеврит;

Поражение легких;

Поражение ЦНС - судороги, психозы, эпилептиформные припадки, иногда депрессия, нарушения поведения;

Лабораторные показатели - повышение СОЭ, лейкопения с лимфопенией, тромбоцитопения, анемия, гипер-гамма-глобулинемия, гипокомплементемия.

В 90% наблюдний в крови находят LE-клетки и антинуклеарный фактор. Достоверны гистологические признаки.

В отличие от СКВ узелковый периартериит поражает преимущественно мужчин, протекает с периферическими полиневритами, абдоминальными кризами, лейкоцитозом. Поражение почек характеризуется васкулитом и злокачественной артериальной гипертензией при умеренно выраженном мочевом синдроме, часто с гематурией.

Геморрагический васкулит чаще развивается у юношей после респираторных инфекций, протекает с абдоминальными кризами; в отличие от СКВ чаще поражаются крупные суставы, нефрит с эпизодами макрогематурии, симметричными высыпаниями (пурпура) на голенях с остаточной пигментацией.

Ревматоидный артрит также протекает с нефритом, поражением суставов, сердца, легких; но для ревматоидного артрита характерно многолетнее течение болезни с развитием стойких деформаций суставов и атрофией межкостных мышц, выраженными рентгенологическими, характерными морфологическими изменениями с выявлением амилоидоза, который практический не встречается при СКВ. Обнаружение амилоида при биопсии почки, десны или слизистой оболочки прямой кишки позволяет отличить от СКВ и другие случаи амилоидоза - как вторичного, так и первичного. Проведение дифференциального диагноза с амилоидозом важно для ограничения иммуносупрессивной терапии, которая может потенцировать амил оидогенез.

В некоторых случаях приходится дифференцировать волчаночный нефрит от миеломной нефропатии, протекающей обычно у женщин более старшего возраста с болями в костях, резким повышением СОЭ, гиперпротеинемией, протеинурией, анемией. Диагноз миеломы удается уточнить с помощью иммуноэлектрофореза белковых фракций сыворотки крови и мочи, стернальной пункции, рентгенологического исследования костей, выявления гиперкальциемии. Еще важнее исключение инфекции и опухолей, требующих незамедлительной терапии; может напоминать СКВ подострый бактериальный эндокардит, протекающий с лихорадкой, лейкопенией, анемией, повышением СОЭ, поражением сердца, нефритом, иногда с нефротическим синдромом, в сомнительных случаях необходимы эхография, посев крови. Также важно исключение туберкулеза, который может и присоединиться к волчаночному нефриту после массивной терапии иммунодепрессантами, и опухолей, особенно рака почки с частыми параспецифическими реакциями.

Лечение

Основу терапии составляют глюкокортикоиды и цитостатики, причем только высокие дозы могут остановить процесс в почках. Следует учитывать противопоказания к применению глюкокортикоидов (преднизолона). При тяжелых формах волчаночного нефрита показано лечение гепарином в сочетании с антиагрегантами. При быстро прогрессирущем волчаночном нефрите проводят четырех-компонентную схему (преднизолон + цитостатик + гепарин + курантил); внутривенное введение сверхвысоких доз преднизолона, плазмаферез. После купирования обострения показана поддерживающая терапия преднизолоном и цитостатиком в течение 2- 3 лет, в дальнейшем проводят лечение 4-аминохинолинами, индометацином. При терминальной почечной недостаточности возможно проведение хронического гемодиализа и трансплантации почек. В случае отсутствия внепочечной активности иммуносупрессивная терапия не показана, оправданно лечение 4-аминохинолинами, индометацином, курантилом.

Больные волчаночным нефритом должны находится под постоянным диспансерным наблюдением с осмотром 1 раз в неделю в течение 3 месяцев после госпитализации по поводу обострения, в дальнейшем осмотр 1 раз в 2-3 месяца. При достижении полной ремиссии осмотр 1 раз в 6 месяцев.

Профилактика состоит в профилактике поражения почек при внепочечной СКВ и профилактике обострений нефрита при уже развившемся поражении почек.

Прогноз при волчаночной нефропатии не совсем благоприятный, но при рациональном лечении удается добиться длительной ремиссии и стабилизации процесса.

Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.

Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.

Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...

Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.

Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.

В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...

Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...

Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...

Поражение почек при скв

Волчаночный нефрит - Причины, симптомы и лечение. МЖ.

Волчаночный нефрит - это поражение почек при системной красной волчанке. Системная красная волчанка - это заболевание, связанное с дефектом иммунной системы, что сопровождается образованием особых белков-аутоантител, которые, взаимодействуя с различными тканями организма, приводят к развитию воспаления. Воспаление формируется в коже, суставах, сердце, легких, но наиболее опасным для жизни является поражение почек и центральной нервной системы. Установлено, что нефрит развивается в 50-70% случаев заболевания. Женщины страдают системной красной волчанкой в девять раз чаще, чем мужчины.

Причины волчаночного нефрита

Точная причина развития заболевания не установлена. Но имеет место ряд факторов, которые могут служить пусковыми механизмами развития системной красной волчанки. К ним относятся:

Генетическая предрасположенность. Установлено, что системная красная волчанка чаще развивается у лиц с определенным генотипом, а также у близких родственников заболевших. Также имеет место связь возникновения заболевания с расовой принадлежностью. Установлено, что смертность от осложнений системной красной волчанки у чернокожих женщин в 10 раз выше по сравнению с общей популяцией.

Женские половые гормоны, в частности эстрогены. Они способны подавлять защитные механизмы иммунной системы, и в определенных условиях могут способствовать развитию заболевания. Действительно, заболевание преобладает у женщин детородного возраста. Часто манифестация заболевания происходит в период беременности. В последнее время, в связи с назначением эстрогенсодержащих препаратов в климактерическом периоде, описаны случаи возникновения системной красной волчанки у женщин в менопаузе.

К наиболее важным факторам внешней среды относят ультрафиолетовое облучение. Многие пациенты указывали на возникновения заболевания после длительного пребывания на солнце. Считается, что повреждение кожи под действием ультрафиолетовых лучей способствует активации иммунной системы и развитию иммунного воспаления.

Существенную роль в развитии заболевания играют прием некоторых лекарственных веществ (изониазид, метилдопа), а также перенесенные инфекционные заболевания.

Под действием предрасполагающих факторов происходит активация клеток иммунной системы (В-лимфоцитов), что сопровождается продукцией большого количества антител к различным белкам организма. При их взаимодействии формируются иммунные комплексы. Иммунные комплексы вызывают повреждение тканей организма с развитием воспаления. Локализация воспаления в том или ином органе определяет внешние проявления заболевания.

Особенно важным для развития волчаночного нефрита является образование антител к двуспиральной ДНК почечных клеток. В результате организм, защищаясь от патологических белков, активирует ряд механизмов иммунной системы, которые разрушают клетки, содержащие иммунные комплексы. Это приводит к нарушению функции органов.

Симптомы волчаночного нефрита

Внешние проявления заболевания многообразны и складываются из общих симптомов и признаков, специфичных для системной красной волчанки.

Повышение температуры тела, иногда до высоких цифр. Поражение кожи: эритема (красное окрашивание кожи из-за расширения подкожных капилляров) на лице в виде бабочки, также возможны высыпания другой локализации.

Кожная эритема при системной красной волчанке.

Поражение суставов: артриты, как правило, мелких суставов. Поражение сосудов: капиллярит (воспаление мелких сосудов) кончиков пальцев, реже подошв и ладоней.

Капиллярит при системной красной волчанке.

Поражение легких: фиброзирующий альвеолит (распространенное поражение ткани легкого с последующим рубцеванием), плеврит (воспалительное поражение плевры). Поражение сердца: миокардит (воспаление средней оболочки сердца-миокарда), эндокардит Либмана-Сакса (воспаление внутренней оболочки сердца-эндокарда), перикардит (воспаление наружной оболочки сердца-перикарда). Поражение центральной нервной системы: волчаночный цереброваскулит (заболевание мозга, связанное с патологией кровеносных сосудов).

Поражение почек: волчаночный нефрит.

Проявления волчаночного нефрита крайне разнообразны и зависят от степени выраженности патологического процесса. В соответствии с тяжестью течения выделяются:

Активные формы нефрита: быстропрогрессирующий и медленно прогрессирующий с нефротическим синдромом (состояние, характеризующееся выделением большого количества белка с мочой, снижение концентрации белка крови, нарушение жирового обмена, развитие и распространение отеков вплоть до скопления жидкости в полостях тела: брюшной, грудной, полости перикарда) или выраженным мочевым синдромом (появление повышенного количества белка и крови в моче при отсутствии внешних проявлений заболевания);

Неактивные формы нефрита: с минимальным мочевым синдромом или умеренной протеинурией (появление белка в моче. В норме белок в моче отсутствует).

Быстропрогрессирующий нефрит является жизнеугрожающим состоянием и характеризуется злокачественным течением с быстрым развитием почечной недостаточности. Для этого заболевания характерен выраженный нефротический синдром, гематурия (кровь в моче), появление тяжелой артериальной гипертонии, которая, как правило, трудно поддается лечению. Нередко быстропрогрессирующий нефрит протекает с ДВС-синдромом (критическое состояние, в основе которого лежит нарушение свертываемости крови). Эта форма волчаночного нефрита манифестирует в первый год системной красной волчанки. Установлено, что пятилетняя выживаемость у данных больных, несмотря на проводимое лечение, составляет лишь 29%.

Медленно прогрессирующий нефрит с нефротическим синдромом характеризуется появлением белка в моче, артериальной гипертонии. При волчаночном нефрите не выявляется массивная протеинурия, как например, при амилоидозе, и, как следствие, отсутствует выраженный отечный синдром. Данная форма заболевания встречается приблизительно в 40% случаев волчаночного нефрита.

Медленно прогрессирующий нефрит с выраженным мочевым синдромом характеризуется протеинурией, гематурией, в некоторых случаях появлением лейкоцитов в моче. Как правило, протеинурия и гематурия редко встречаются изолированно. Увеличение числа лейкоцитов в моче говорит о присоединении вторичного воспаления (например, пиелонефрита). У половины заболевших также выявляется артериальная гипертония, но она характеризуется более мягким течением и, как правило, контролируется лекарственными препаратами. Но повышение давления само по себе оказывает повреждающее действие на сосуды, что также способствует формированию почечной недостаточности. Поэтому адекватный контроль артериального давления играет большую роль в прогнозе течения заболевания.

Десятилетняя выживаемость у больных с нефротическим синдромом без артериальной гипертонии составляет 60-70%. При наличии мочевого синдрома прогноз течения заболевания более благоприятный. Волчаночный нефрит с минимальным мочевым синдромом диагностируется при концентрации белка в моче менее 0,5 г/сутки, отсутствии гематурии, лейкоцитов в моче и артериальной гипертонии. Функция почек нормальная или незначительно пониженная. Внешне выявляются признаки поражения других органов, свойственные системной красной волчанке.

Диагностика волчаночного нефрита

Волчаночный нефрит диагностируется на основе клинических и лабораторных данных. Как правило, заболевание развивается у молодых женщин под действием предрасполагающих факторов и проявляется лихорадкой, болями в суставах и кожными высыпаниями, как правило, на лице. В лабораторных анализах обращает на себя ускорение скорости оседания эритроцитов, снижение количества лейкоцитов.

Заболевание протекает с периодическими обострениями и периодами отсутствия внешних проявлений. И, как правило, через 1-2 месяца после одного из таких обострений при обследовании определяется белок и/или эритроциты в моче, что характеризует развитие нефрита.

Наиболее достоверными признаками наличие системной красной волчанки являются определение LE-клеток и антител к ДНК в анализах крови. Поэтому данные тесты необходимы при выявлении изолированной протеинурии.

Лечение волчаночного нефрита